Stress post-traumatique EMDR, thérapie par stimulation sensorielle - Le Télégramme

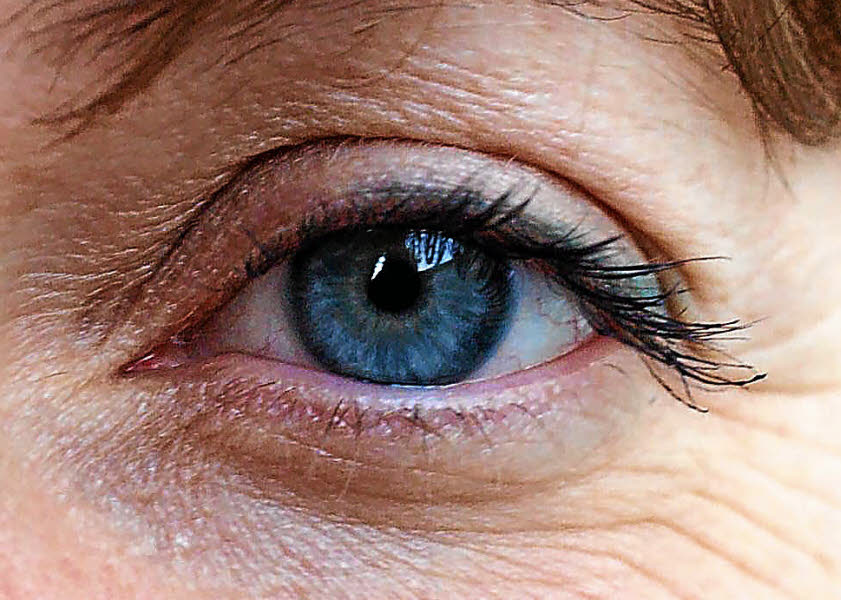

Deuil, abus sexuels, accident de la route... Certains traumatismes peuvent laisser de profondes traces dans le psychisme. Depuis 2013, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît l'efficacité thérapeutique de l'EMDR et recommande cette approche en cas de stress post-traumatique. Explications. L'EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) a été mise au point en 1987 par la psychologue américaine Francine Shapiro. Cette thérapie s'adresse aux personnes souffrant de perturbations émotionnelles généralement liées à des traumatismes psychologiques, quel que soit leur âge. Ces traumatismes peuvent être très variés : abus sexuels, incendie, attentat, maladie grave, deuil, fausse couche, perte d'emploi, séparation... Et leurs conséquences sont aussi très diverses, allant des cauchemars aux attaques de panique en passant par la dépression ou encore l'addiction. Ces perturbations apparaissent quand le cerveau est dépassé par l'impact du choc et n'arrive plus à traiter les informations comme il le fait habituellement. Il reste en quelque sorte bloqué sur l'événement, sans que la personne n'en soit consciente.

Séances de 60 à 90 min

L'objectif de la thérapie EMDR est de débloquer les mécanismes naturels de traitement de l'information, pour permettre au traumatisme d'être enfin traité et digéré. Concrètement, le praticien demande au patient de se concentrer sur l'événement perturbant, en gardant à l'esprit les souvenirs sensoriels de l'événement (image, son, odeur, sensation physique), ainsi que les pensées et ressentis actuels qui y sont associés. Le praticien entame ensuite des séries de stimulations bilatérales alternées, c'est-à-dire qu'il stimule le cerveau alternativement du côté gauche puis droit, soit par des mouvements oculaires, soit par des stimulations tactiles, soit par des bips sonores. Entre chaque série, il demande au patient de remarquer ce qui lui vient à l'esprit. Il n'y a aucun effort à faire pendant la stimulation pour obtenir tel ou tel type de résultat. L'événement se retraite spontanément, et différemment pour chaque personne selon son vécu, sa personnalité, ses ressources, sa culture. Les séries de stimulations bilatérales sont poursuivies jusqu'à ce que le souvenir de l'événement ne soit plus source de perturbations mais soit associé à des ressentis calmes ainsi qu'à des pensées positives et constructives. À noter : l'efficacité et l'innocuité de cette approche thérapeutique dépendent d'une formation initiale et continue rigoureuse, dispensée par une équipe de formateurs agréés.

© Le Télégramme

Séances de 60 à 90 min

L'objectif de la thérapie EMDR est de débloquer les mécanismes naturels de traitement de l'information, pour permettre au traumatisme d'être enfin traité et digéré. Concrètement, le praticien demande au patient de se concentrer sur l'événement perturbant, en gardant à l'esprit les souvenirs sensoriels de l'événement (image, son, odeur, sensation physique), ainsi que les pensées et ressentis actuels qui y sont associés. Le praticien entame ensuite des séries de stimulations bilatérales alternées, c'est-à-dire qu'il stimule le cerveau alternativement du côté gauche puis droit, soit par des mouvements oculaires, soit par des stimulations tactiles, soit par des bips sonores. Entre chaque série, il demande au patient de remarquer ce qui lui vient à l'esprit. Il n'y a aucun effort à faire pendant la stimulation pour obtenir tel ou tel type de résultat. L'événement se retraite spontanément, et différemment pour chaque personne selon son vécu, sa personnalité, ses ressources, sa culture. Les séries de stimulations bilatérales sont poursuivies jusqu'à ce que le souvenir de l'événement ne soit plus source de perturbations mais soit associé à des ressentis calmes ainsi qu'à des pensées positives et constructives. À noter : l'efficacité et l'innocuité de cette approche thérapeutique dépendent d'une formation initiale et continue rigoureuse, dispensée par une équipe de formateurs agréés.

© Le Télégramme

Cancer de la prostate : les HLC opèrent sous hypnose. Hypnoanalgésie

C’est aujourd’hui une réalité, le service de radiothérapie des HCL propose à certains de ses patients atteints d’un cancer de la prostate de se faire opérer, non pas sous anesthésie générale mais par curiethérapie sous hypnose. Les HCL sont les premiers à soigner le cancer de cette manière.

Il faut dire que le praticien Olivier Chapet, chef du service de radiothérapie des HCL et le docteur Edwige Rigal, médecin anesthésiste formée à l’hypnose travaillent ensemble depuis plusieurs mois sur cette médecine du futur.

Durant l’opération, l’anesthésiste ne touche jamais le patient. Il parle en revanche avec lui tout au long de l’intervention. Le patient n’est donc pas endormi, il reste coopérant tout au long de l’intervention.

"Il s’agit de focaliser son attention pour lui permettre de s’évader dans son monde intérieur", explique le Dr Rigal, qui précise que les patients sont interrogés préalablement au sujet du thème qu’ils souhaitent aborder pendant l’intervention.

Dans le bloc, il règne une ambiance particulière. Pour ne pas perturber l’état de "focalisation de l’attention" dans lequel est plongé le patient, l’anesthésiste et le radiothérapeute échangent sur les étapes-clés de l’opération à l’aide d’ardoises.

L’intervention a une durée similaire à l’anesthésie générale mais dispose de nombreux avantages post-opératoires. La récupération est plus rapide. Et cette technique ne donne quasiment jamais de fuite urinaire et fait partie des traitements apportant les meilleurs résultats en termes de conservation de la fonction sexuelle.

65 curiethérapies sont pratiquées chaque année aux HCL.

mlyon.fr

Il faut dire que le praticien Olivier Chapet, chef du service de radiothérapie des HCL et le docteur Edwige Rigal, médecin anesthésiste formée à l’hypnose travaillent ensemble depuis plusieurs mois sur cette médecine du futur.

Durant l’opération, l’anesthésiste ne touche jamais le patient. Il parle en revanche avec lui tout au long de l’intervention. Le patient n’est donc pas endormi, il reste coopérant tout au long de l’intervention.

"Il s’agit de focaliser son attention pour lui permettre de s’évader dans son monde intérieur", explique le Dr Rigal, qui précise que les patients sont interrogés préalablement au sujet du thème qu’ils souhaitent aborder pendant l’intervention.

Dans le bloc, il règne une ambiance particulière. Pour ne pas perturber l’état de "focalisation de l’attention" dans lequel est plongé le patient, l’anesthésiste et le radiothérapeute échangent sur les étapes-clés de l’opération à l’aide d’ardoises.

L’intervention a une durée similaire à l’anesthésie générale mais dispose de nombreux avantages post-opératoires. La récupération est plus rapide. Et cette technique ne donne quasiment jamais de fuite urinaire et fait partie des traitements apportant les meilleurs résultats en termes de conservation de la fonction sexuelle.

65 curiethérapies sont pratiquées chaque année aux HCL.

mlyon.fr